「マスターズ甲子園2021」(全国高校野球OBクラブ連合主催)がこのほど、阪神甲子園球場であり、兵庫代表滝川二高OBの元甲子園球児、田中篤史さん(40)=兵庫県丹波市柏原町、青垣町大名草出身=が、22年ぶりに聖地のマウンドに立った。田中さんの雄姿を、撮影スタッフの荒木秀和さん(45)=同県丹波篠山市、市島町梶原出身=が撮影。荒木さんは、丹波市の氷上高校野球部OB。現役時代は、夢のまた夢の世界だった甲子園をカメラの腕でつかんだ。白球を追う永遠の高校球児と、その球児を撮影するカメラマンもまた、永遠の高校球児。甲子園の女神が、丹波地域の2人の元球児をつないだ。

滝川二高の「2番手」マウンドに

マスターズ甲子園は、高校野球OB、OGが世代、甲子園出場・非出場などの経歴を越えて出身校別につくる同窓会チームが地区予選を勝ち抜き、甲子園球場で、1試合限定で戦う。第1回大会は2004年。3回までは34歳以下、4回以降は35歳以上。ベンチ入りは最低29人―最大50人。9回か90分で打ち切り。

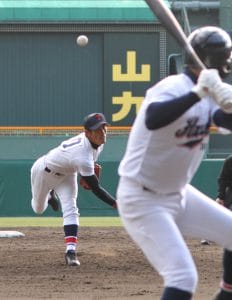

40歳の田中さんは、全選手が35歳以上に交代する4回から登板。2イニングを投げ切った。

1999年、春夏連続で甲子園出場した時と同じ背番号「10」。県予選全5戦で先発したエースでありながら、控え投手の番号をつけるのは、現役時代は控えでも、今もここまで投げられる「二番手の意地」を見せるため。

現役時代142キロだった直球はこの日もさえ、124キロをマーク。多彩な変化球を持ちながら、「四球で試合をつぶさないよう、死球でけがをさせないよう」すっぽ抜けのない球種にしぼり、配球が甘くなったところを、中部大春日丘高校OB(愛知代表)打線に痛打され4失点。チームメイトは、帽子をとり苦笑いを浮かべてベンチに引き揚げる田中さんの肩や背中をたたき、予選からの大車輪の活躍をねぎらった。打線が奮起し、逆転勝利を収めた。

高校3年時の夏の甲子園準々決勝、岡山理科大附属戦で先発し、2回2失点で降板して以来のマウンド。あの時のような、過ぎた緊張感はなかった。オーロラビジョンを美しいと感じる余裕があった。「22年前は頭が真っ白になったが、きょうは打たれてもパニックになることはなく、1人ずつ冷静に投げられた」

高校時代、背番号「1」は、福沢卓宏さん(元中日)がつけた。プロ野球選手を多く輩出する専修大学では、出場どころかベンチ入りすらめったにかなわなかった。1学年上に、江草仁貴さん(元阪神)、3学年下に長谷川勇也さん(元ソフトバンク)、松本哲也さん(巨人)が居た。

佐川急便軟式野球部を経て帰郷、地元の社会人チーム「オール青垣」の絶対エースとして一時代を築き、現在は少年野球「柏原スターズ」のコーチ。少年野球「神楽少年野球チーム」から始まった野球人生は、勝つ喜び、ポジション争いに敗れる苦い思いをのみ込み、今も続く。

「40歳になってもう一度母校のユニフォームを着て甲子園で戦えるなんて、思ってもみなかった。もう一度立たせてもらった甲子園で、また打たれた。自分は、『持ってる』のか『持ってないのか』、どっちなんでしょう」と舌を出した。

チームに、学年で言うと20も後輩の19歳がいた。新型コロナに甲子園を奪われた世代だ。「反省会で、彼らが、『野球から離れるつもりだったが、考えが変わった』と言ってくれたのがうれしかった。長く続けていれば、きっと良いことがある。自分も打たれたことで、良い課題ができた。もう1度130キロを出せるよう鍛えたい」

カメラの腕で夢つかむ

一方の荒木秀和さん(45)は、公式撮影スタッフとして「甲子園出場」を果たした。永遠の球児の晴れ舞台を、カメラに焼き付けている。

子どもの頃から春、夏の甲子園の観戦に訪れ、現ロッテの中森俊介投手(明石商業、丹波篠山市)、2019年の夏を制した清水大成投手(履正社、丹波市)など、甲子園のヒーローになった同郷の後輩の活躍もスタンドから応援した。

球児の甲子園は春と夏だが、マスターズ大会は、例年11月初旬。「秋の甲子園」だ。コロナ禍の2021年は異例の12月開催になった。

今大会の公式撮影スタッフは荒木さんを含め3人。開会式と、兵庫代表の滝川第二OBなど2チームを担当。22年ぶりの聖地のマウンドで躍動する、同郷の田中さんの姿もカメラに収めた。ベンチ入りの50人全員を撮影。審判、応援の家族も撮ると、1試合で1000回以上シャッターを切る。

ファインダーをのぞいていると、自分も一緒にプレーしている気持ちになる。失敗は許されず、プレッシャーも大きいが、子どもの頃、外から眺めていた甲子園のグラウンドに立てることに、無上の喜び、やりがいを感じている。

7年前、マスターズ大会の「ボランティア募集」が目にとまった。自身の思いや使用機材などをつづって応募。1試合目の写真が認められ、すぐ公式撮影スタッフに採用された。元球児で、勘の良さが評価された。

球歴は、吉見少年野球クラブ、市島中、氷上高。高校ではけがで思うようにプレーはできなかった。最後の夏は控え。代打出場した県予選1回戦(1994年7月16日)の明石北戦で凡退し、これといった成績も残せないまま選手生活を終えたが、やめずに続けた満足感があった。

地元企業に就職する18歳の春、「写真でみんなを喜ばせてあげたら」と、祖母からプレゼントされた一眼レフで「撮る側」で野球と関わることに。許可をもらい、地元の少年野球チーム、中学校の大会などを撮らせてもらい、写真をプレゼントしては喜ばれた。いつしか、応援で忙しい親の代わりに撮影を頼まれるように。篠山鳳鳴高校軟式野球部の全国大会も撮影した。

マスターズ大会では80歳過ぎのおじいちゃん、チームメイトの遺影を抱く人、ユニフォームに身を包んだ車いすの人、背番号がもらえないどころか、1軍練習場にすら入れなかった強豪校の元球児らが参加。様々な思い、人生が甲子園で交錯する。

三振しても笑顔。途中で転倒し、一塁までたどりつけない人もいる。「かけがえのない瞬間、思い出を、僕の写真で残したいとシャッターを切っている。選手の背景にある、人生の物語までも写したい」

サングラス、リストバンドは禁止。スパイクは黒一色でラインは禁止。アナウンスは何歳でも「君付け」と、この日だけはみな高校球児に戻る。氷上高校野球部時代の帽子に似せた「H」の帽子をかぶり撮影する荒木さんの心も、高校球児に戻っていた。

「夢は諦めなければ、形が変わってでもかなう。好きなことは続けなければいけないと、マスターズに関わるようになって、つくづく思います」