終戦から76年が経過した。戦争を体験した人や、その遺族の多くが高齢化、もしくは亡くなる中、丹波新聞社の呼びかけに対し、その経験を次世代に語り継ごうと応じていただいた人たちの、戦争の記憶をたどる。今回は細見昇さん(97)=兵庫県丹波篠山市。

半分は慕われ、半分は恨まれた。そんな戦時中だった。

多紀実業学校(現・篠山産業高校)を卒業後の昭和16年(1941)4月、当時、日本軍が占領していた中国・海南島で開校した海南師範学校の1期生として海を渡った。「150人の枠で、受験番号は700番台。これは無理やと諦めていたら、受かっていました」と懐かしそうに破顔する。

海軍の軍属として「バンザイ」で送り出され、半年間、師範学校で学んだ後、海南島の小学校に教師として赴任。中国人の教師らと共に教鞭を執った。受け持った教科は日本語、音楽、体育だった。

植民地教育のためだったが、18歳の「先生」は子どもたちに慕われ、一緒にドッジボールをしたり、合唱したりと、楽しい日々を過ごした。

2年間の教師生活後、入隊のために帰国。今度は陸軍歩兵139連隊に所属することになり、博多から満州を経て、黄河の沿岸で軍隊教育を受けた。

上官から殴られることは日常茶飯事。さらに温暖な海南島とは打って変わって厳しい寒さのため、手は凍傷になった。

部隊は戦地に投入されることになり、ひたすら行軍に励んだ。中国軍に見つかれば機銃掃射の雨が降る。そのため昼間は穴を掘って眠り、行軍は主に夜間だった。

「1発撃ったら30発くらい帰ってくるような戦場でしたねぇ。行軍中はとにかく眠くて、歩いていて前を行く馬のお尻に当たって目覚めることもありました」

結局、行軍途中で敗戦の報に触れる。帯剣や銃などの武装を解除した瞬間、「負けた」と実感した。ただ、以前から食料の供給がなかったため、「やっぱりか」とも思った。

ここから捕虜としての抑留生活が始まる。移送される際には、頭上から石が降ってきた。恨みのこもった目で現地の人々が投げたものだ。

「恨まれて当たり前。行軍中には日本軍が来ると知って逃げて誰もいなくなった村に入り、家の中を物色し、いわば『略奪』した。ひどいことをしたと思います」

洛陽での抑留生活を送った日本兵は1万人ほど。自治が任され、列車の積み荷の載せ替え作業が主な仕事だった。シベリア抑留ほどの過酷な強制労働だったわけではないが、乏しい食料には参り、時折、こっそり積み荷の小麦を横流しして腹の足しにした。

労働後には、抑留者同士の講義もあった。頼まれて稲の栽培について講義したこともあった。

2年が過ぎてようやく帰国できることになり、船に詰め込まれて母国の土を踏んだ。船から降りる際、上官だった将校の荷物を海にたたき落とした人がいた。誰も見て見ぬふりで手伝うこともなかった。「ドボーンという音が軍隊の断末魔のように思えましたな。上官には普段からいろいろやられていたので仕返しだったんでしょう」。軍国主義の終焉を肌で感じた瞬間だった。

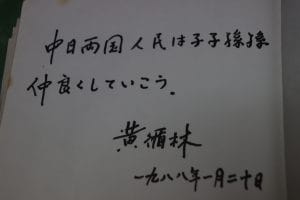

終戦後、海南島には何度も足を運んだ。当時、教えていた子どもたちは驚くほどの歓待ぶりで、旅の最中は常に世話を焼き、土産もたくさんくれた。「先生」のためにと書をしたためる人もいた。

関係者の多くが亡くなったが、手紙のやり取りが続いている人もいる。半世紀以上前、わずか2年の教師生活だったが、子どもたちとの間に結んだ絆は今も“財産”として残っている。

あの戦争が終わってから76年目の夏。「今思えば、いかに無謀な戦争だったか」と振り返る。昨今、日中関係は時にきな臭い様相を呈しているが、「国と国だけではなく、人と人の関係を見て、理解し合ってほしい。海南島の子どもたちのように、あれだけ恩義を大切にするのは日本人でも珍しい。中国にもそんな人々がいることを知ってほしい」と訴える。

現代社会を生きる戦争を知らない世代に一番知ってほしいことは、「戦争はやったらあかん。それだけです」。